2025年05月20日

世界の科学技術アカデミー 08 東欧の三機関

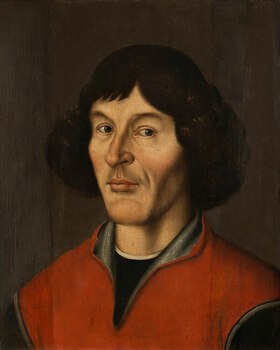

↑ ニコラス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus)。こちらから転載させて頂きました。

↑ ヤギェウォ大学の主要館。こちらから転載させて頂きました。

----------

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第八回目は東欧(ここではポーランド、チェコ、ハンガリー、ウクライナ、ベラルーシ、ブルガリアなどを含む地域)で学術活動の中心として最も影響力のあった機関を挙げてみます。近代以前の東欧では、大学や修道院、王宮での学術サークルが科学や技術の進展に寄与していたとのことです。

〉

(1)ヤギェウォ大学(Jagiellonian University、ポーランド、クラクフ(Kraków)、1364年設立)

〉

東欧で最も古く、最も権威ある大学のひとつとのこと。ポーランド王カジミェシュ3世(Casimir III the Great)により創設され、中世ヨーロッパの学術中心として機能したそうです。

〉

天文学では、ニコラウス・コペルニクス(1473–1543)が15世紀末に学び、後に太陽中心説(地動説)を提唱。この業績は科学史における革命的転換点とされています。天動説に辿り着いたのはポーランド北部のリズバルク=ヴァルミニスキ(Lidzbark Warmiński)だったようですが、その基礎を学んだのはヤギェウォ大学ででした。

〉

そのほか、数学と自然哲学では中世のスコラ学に基づく教育に加え、天文学や幾何学の研究が盛んに行われたとのことです。医学においては解剖学や薬学の教育も行われ、東欧の医学発展に貢献したそうです。ヤギェウォ大学は東欧の学術的伝統を築き、ルネサンス期の科学に大きな影響を与えたとのこと。

〉

(2)ヴィリニュス大学(Vilnius University、リトアニア、ヴィリニュス、1579年設立)

〉

ポーランド・リトアニア共和国の一部として設立され、東欧北部で重要な学術機関だったとのこと。イエズス会により運営され、近代以前の終盤に設立されたが影響力は大きいそうです。

〉

天文台を有し、天文学の研究が発展し、ヨーロッパの天文学ネットワークとの連携を強めていたそうです。解剖学や植物学の教育が強化され、東欧の科学的知識の普及に寄与したとのこと。ポーランド・リトアニア共和国の知的中心として、東欧のルネサンス文化と科学の橋渡し役を果たしたそうです。

〉

(3)キエフ・モヒーラ・アカデミー(National University of Kyiv-Mohyla Academy、ウクライナ、キエフ、1632年設立)

〉

キエフに設立された正教会系の学術機関で、東欧の正教文化圏における学問の中心となっていたとのこと。17世紀初頭に設立されたものの、影響力を発揮したのは近代直前当たりとのことです。

〉

自然哲学と数学では、西欧のスコラ学と東方正教の神学を融合させた教育が推進されたそうです。ギリシャやラテン語の科学文献をスラヴ語に翻訳し、東欧での知識普及に貢献したとのこと。ウクライナやロシアの学術発展の礎となり、後のロシア科学アカデミー(18世紀)に影響を与えたようです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉