2025年05月17日

世界の科学技術アカデミー 06 アル=アズハル大学(カイロ)

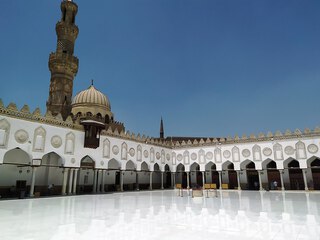

↑ アル・アズハル・モスクの中庭。ファーティマ朝時代(909–1171)に遡る。こちらから転載させて頂きました。

↑ モスクに付属する学習室の一つ。こちらから転載させて頂きました。

-----

-----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第六回目は970年に設立され現在も存続しているアル=アズハル大学 (جامعة الأزهر (الشريف、Al-Azhar University)です。所在地はエジプトのカイロです。

〉

現存する世界最古の教育機関の一つであり、イスラム教学の中心地として知られているようです。歴史的に科学、数学、天文学、哲学など幅広い学問が扱われていて、現代でも神学だけでなく医学、工学、科学技術などの学部を擁しているために本シリーズでは科学技術アカデミーの範疇とします。

〉

エジプトと言えばムセイオンないしアレキサンドリア図書館が想起されますが、こちらは別途改めてご案内したいと思います。

〉

アル=アズハル大学はファーティマ朝(الخلافة الفاطمیّة、Fatimid Caliphate)のアル=アズハル・モスクに付属するマドラサとしてカイロに設立されたそうです。ファーティマ朝の宗旨を反映してシーア派の学府として発足したとのこと。モスクとはイスラム教徒が礼拝をおこなう場所のことで、マドラサとはアラビア語で「学ぶ場」を意味します。

〉

小池都知事(?)のカイロ大学は1908年の創立でしかもイギリス保護国時代です。これと比較しても、アル=ハズハル大学の歴史には格段の違い(約1000年の差)があるようです。

〉

現在の大学院にあたるコースも開講しており、世界で最初の成熟した大学であったと評価されているそうです。

〉

同時代の他王朝のカリフ(イスラム教団の最高指導者)はギリシア哲学を「背教的でヘレニズム的である」として排除していたようですが、ファーティマ朝のカリフはギリシア哲学を積極的に奨励したとのこと。内外から優れた著作や学者をカイロに集めたため、アル=アズハル大学はイスラム世界における哲学研究の中心地となって、ギリシャ哲学のプラトンやアリストテレスなどの著作の研究が行われたようです。結果、哲学関連の蔵書は膨大な数を誇るようになったそうです。

〉

シーア派の学府が現在のようなスンナ派の学府に変わったのは、12世紀後半にファーティマ朝が廃されてスンナ派王朝のアイユーブ朝(الأيوبيون、Ayyubid dynasty)が興された時だそうです。その際、残念なことに、アル=アズハル大学の蔵書が何万冊も売却もしくは破棄処分されたといわれているそうです。

〉

その後は、スンナ派イスラムの最高教育機関として、中世イスラム黄金時代に数学や天文学の発展に寄与したそうです。長きにわたり学術と文化の中心であり、イスラム世界全体に影響を与えた点で、エジプトの学術史において独自の地位を占めるようです。

〉

我々にはなじみが少し薄いのですが、著名な研究者としてSibt al-Maridini(1423 – 1506)と'Abd al-'Aziz al-Wafa'i(1408–1471)が挙げられるようです。前者はイスラム法、天文学、数学について200冊の書籍を著していて、現在の世界中の古文書専門図書館にはその著作の写本が所蔵されているそうです。後者は都市の緯度と経度に基づいて現地時間を計算する手法を見出すとともに、「ダイラ・アル・ムアッダル」と呼ばれる天文装置を発明したそうです。

〉

なお、1924年にカリフ制が廃止されて以降は、アル=アズハル大学の総長がスンナ派の最高権威とされるています。

〉

また、卒業式に黒いガウン(アカデミックドレス)を着用する習慣は現在の世界各地の大学で見られますが、これはアル=アズハル大学を卒業するイスラム学者たちのゆったりとしたローブが起源であるといわれているそうです。

〉

2011年の時点で、教職員数は約8,900人、学生数は約26万9000人を数え、学生のうち約10万人が女性とのこと。現在もイスラム世界における宗教研究・教育の中心的機関として大きな位置を占めているそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

-----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第六回目は970年に設立され現在も存続しているアル=アズハル大学 (جامعة الأزهر (الشريف、Al-Azhar University)です。所在地はエジプトのカイロです。

〉

現存する世界最古の教育機関の一つであり、イスラム教学の中心地として知られているようです。歴史的に科学、数学、天文学、哲学など幅広い学問が扱われていて、現代でも神学だけでなく医学、工学、科学技術などの学部を擁しているために本シリーズでは科学技術アカデミーの範疇とします。

〉

エジプトと言えばムセイオンないしアレキサンドリア図書館が想起されますが、こちらは別途改めてご案内したいと思います。

〉

アル=アズハル大学はファーティマ朝(الخلافة الفاطمیّة、Fatimid Caliphate)のアル=アズハル・モスクに付属するマドラサとしてカイロに設立されたそうです。ファーティマ朝の宗旨を反映してシーア派の学府として発足したとのこと。モスクとはイスラム教徒が礼拝をおこなう場所のことで、マドラサとはアラビア語で「学ぶ場」を意味します。

〉

小池都知事(?)のカイロ大学は1908年の創立でしかもイギリス保護国時代です。これと比較しても、アル=ハズハル大学の歴史には格段の違い(約1000年の差)があるようです。

〉

現在の大学院にあたるコースも開講しており、世界で最初の成熟した大学であったと評価されているそうです。

〉

同時代の他王朝のカリフ(イスラム教団の最高指導者)はギリシア哲学を「背教的でヘレニズム的である」として排除していたようですが、ファーティマ朝のカリフはギリシア哲学を積極的に奨励したとのこと。内外から優れた著作や学者をカイロに集めたため、アル=アズハル大学はイスラム世界における哲学研究の中心地となって、ギリシャ哲学のプラトンやアリストテレスなどの著作の研究が行われたようです。結果、哲学関連の蔵書は膨大な数を誇るようになったそうです。

〉

シーア派の学府が現在のようなスンナ派の学府に変わったのは、12世紀後半にファーティマ朝が廃されてスンナ派王朝のアイユーブ朝(الأيوبيون、Ayyubid dynasty)が興された時だそうです。その際、残念なことに、アル=アズハル大学の蔵書が何万冊も売却もしくは破棄処分されたといわれているそうです。

〉

その後は、スンナ派イスラムの最高教育機関として、中世イスラム黄金時代に数学や天文学の発展に寄与したそうです。長きにわたり学術と文化の中心であり、イスラム世界全体に影響を与えた点で、エジプトの学術史において独自の地位を占めるようです。

〉

我々にはなじみが少し薄いのですが、著名な研究者としてSibt al-Maridini(1423 – 1506)と'Abd al-'Aziz al-Wafa'i(1408–1471)が挙げられるようです。前者はイスラム法、天文学、数学について200冊の書籍を著していて、現在の世界中の古文書専門図書館にはその著作の写本が所蔵されているそうです。後者は都市の緯度と経度に基づいて現地時間を計算する手法を見出すとともに、「ダイラ・アル・ムアッダル」と呼ばれる天文装置を発明したそうです。

〉

なお、1924年にカリフ制が廃止されて以降は、アル=アズハル大学の総長がスンナ派の最高権威とされるています。

〉

また、卒業式に黒いガウン(アカデミックドレス)を着用する習慣は現在の世界各地の大学で見られますが、これはアル=アズハル大学を卒業するイスラム学者たちのゆったりとしたローブが起源であるといわれているそうです。

〉

2011年の時点で、教職員数は約8,900人、学生数は約26万9000人を数え、学生のうち約10万人が女性とのこと。現在もイスラム世界における宗教研究・教育の中心的機関として大きな位置を占めているそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

タグ :アル=アズハル大学