2025年05月15日

AI回答の深掘り 03 未来の自動車の謎

↑ トヨタの水素自動車「MIRAI(ミライ)」。こちらから転載させて頂きました。

↑ 米空軍のエアカー(Flying car)。こちらから転載させて頂きました。

↑ マジンガーZがジェットスクランダーと合体する場面。こちらから転載させて頂きました。

-----

-----

〉

GROKさんに手伝ってもらって現況の「未来の自動車」について試算をしてみました。あくまでも試算です、あくまでも、、、。

〉

(1)水素自動車

すでにトヨタ自動車からミライという車種が販売されていて、700万円台から購入可能です。ホンダからもリース専用車ですが800万円で売られています。

〉

運転時に二酸化炭素を発生させないというのが売り物ですが、自動車自体を製造する際に二酸化炭素が発生します。また、水素を製造する際にも、最もよく利用される方法(SMR)では、二酸化炭素が発生します。

〉

その二酸化炭素発生量を通常のガソリンエンジン車のそれと比較することを試みました。運転時だけでなく製造時の発生量も含めての試算です。廃車過程における二酸化炭素発生量は考慮していません。

〉

公平な比較とするために、自動車の性能を同等と仮定しました。車重、乗車定員、航続距離(1000km)、パワー、トルク、積載重量を同じとしました。こんな難しい条件の下でもGROKさんは頑張って計算してくれます(笑)。

〉

製造過程における二酸化炭素発生量は水素自動車の方がガソリンエンジン車よりも多いので、運転時にその差を挽回するというシナリオを想定しました。「どのくらいの距離を運転すると水素自動車はガソリンエンジン車よりも二酸化炭素発生総量を少なくすることができるか」という問題設定です。

〉

答は「3万キロ~4万キロ」でした。

〉

ただし、これには水素ガス供給設備を新設する際に発生する二酸化炭素発生量は含まれていません。これを考慮すると、、、、二酸化炭素発生総量はガソリンエンジン車と大差ないのではないか、、、と考えたのは秘密です。

〉

〉

(2)空飛ぶ自動車

正直なところ、私にはこの自動車が大衆化するイメージがよく分かっていません。現在の自動車のように多くの人々が便利に利用するというイメージが空飛ぶ自動車に当てはまらないのですです。よく分かっている方がおられたら是非教えて頂ければと考えます。

〉

仕方がないので、渋滞回避の一手法と位置付けました。間違っているかもしれませんが、、、。

〉

まず、上記写真や大阪万博のデモ機のように一人乗りを想定しようかとも考えましたが、すでに渋滞に強い「オートバイ」という乗り物が存在します。オートバイに勝る実用性やコスパは期待できそうもないので、この想定はボツとしました。

〉

実用性を考慮すると現状のガソリンエンジン車の屋根にドローンを据え付けるような構成を想定するのがよかろうと考えました。私の年代には懐かしい「マジンガーZ」が空を飛ぶために「飛行装置(ジェットスクランダー)」を背負うスタイルです。これも間違っているかもしれませんが、取り敢えずの試算ですので、ご容赦ください。

〉

ところが、この構成についてGROKさんに質問したところ、回答が途中で日本語から英語になってしまいました。一体、どういうことでしょうか(笑)。

〉

答は1350kgの普通乗用車を空中浮揚させるためのドローンの重量は約1000kgになるとのことでした。つまり、地上走行に快適さを与えてくれる現状の自動車に、渋滞回避のための空中浮遊機能を装備させるには「常に1000kgの荷物」を背負う必要があるということです。燃費の悪化は不可避ですし、トンネルを通過できるかどうかも怪しいところです(が、トンネル自体を飛行で回避しますか?)。

〉

いっそのこと、マジンガーZのジェットスクランダーのように「渋滞脱出を是が非でも」というニーズのある車のみに浮遊装置が空から駆け付けるサービスとした方がよいかもしれませんね。

〉〉〉〉

-----

〉

GROKさんに手伝ってもらって現況の「未来の自動車」について試算をしてみました。あくまでも試算です、あくまでも、、、。

〉

(1)水素自動車

すでにトヨタ自動車からミライという車種が販売されていて、700万円台から購入可能です。ホンダからもリース専用車ですが800万円で売られています。

〉

運転時に二酸化炭素を発生させないというのが売り物ですが、自動車自体を製造する際に二酸化炭素が発生します。また、水素を製造する際にも、最もよく利用される方法(SMR)では、二酸化炭素が発生します。

〉

その二酸化炭素発生量を通常のガソリンエンジン車のそれと比較することを試みました。運転時だけでなく製造時の発生量も含めての試算です。廃車過程における二酸化炭素発生量は考慮していません。

〉

公平な比較とするために、自動車の性能を同等と仮定しました。車重、乗車定員、航続距離(1000km)、パワー、トルク、積載重量を同じとしました。こんな難しい条件の下でもGROKさんは頑張って計算してくれます(笑)。

〉

製造過程における二酸化炭素発生量は水素自動車の方がガソリンエンジン車よりも多いので、運転時にその差を挽回するというシナリオを想定しました。「どのくらいの距離を運転すると水素自動車はガソリンエンジン車よりも二酸化炭素発生総量を少なくすることができるか」という問題設定です。

〉

答は「3万キロ~4万キロ」でした。

〉

ただし、これには水素ガス供給設備を新設する際に発生する二酸化炭素発生量は含まれていません。これを考慮すると、、、、二酸化炭素発生総量はガソリンエンジン車と大差ないのではないか、、、と考えたのは秘密です。

〉

〉

(2)空飛ぶ自動車

正直なところ、私にはこの自動車が大衆化するイメージがよく分かっていません。現在の自動車のように多くの人々が便利に利用するというイメージが空飛ぶ自動車に当てはまらないのですです。よく分かっている方がおられたら是非教えて頂ければと考えます。

〉

仕方がないので、渋滞回避の一手法と位置付けました。間違っているかもしれませんが、、、。

〉

まず、上記写真や大阪万博のデモ機のように一人乗りを想定しようかとも考えましたが、すでに渋滞に強い「オートバイ」という乗り物が存在します。オートバイに勝る実用性やコスパは期待できそうもないので、この想定はボツとしました。

〉

実用性を考慮すると現状のガソリンエンジン車の屋根にドローンを据え付けるような構成を想定するのがよかろうと考えました。私の年代には懐かしい「マジンガーZ」が空を飛ぶために「飛行装置(ジェットスクランダー)」を背負うスタイルです。これも間違っているかもしれませんが、取り敢えずの試算ですので、ご容赦ください。

〉

ところが、この構成についてGROKさんに質問したところ、回答が途中で日本語から英語になってしまいました。一体、どういうことでしょうか(笑)。

〉

答は1350kgの普通乗用車を空中浮揚させるためのドローンの重量は約1000kgになるとのことでした。つまり、地上走行に快適さを与えてくれる現状の自動車に、渋滞回避のための空中浮遊機能を装備させるには「常に1000kgの荷物」を背負う必要があるということです。燃費の悪化は不可避ですし、トンネルを通過できるかどうかも怪しいところです(が、トンネル自体を飛行で回避しますか?)。

〉

いっそのこと、マジンガーZのジェットスクランダーのように「渋滞脱出を是が非でも」というニーズのある車のみに浮遊装置が空から駆け付けるサービスとした方がよいかもしれませんね。

〉〉〉〉

2025年05月14日

世界の科学技術アカデミー 04 国子監(開封と杭州)

↑ 西晋武帝の司馬炎。こちらから転載させて頂きました。

↑ 北京の国子監。明代のもので下記とは異なります。こちらから転載させて頂きました。

-----

-----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第四回目は中国の開封(北宋)や杭州(南宋)を中心とした国子監(Guozijian)です。

〉

漢代に起源を持ちますが、西晋武帝(上図)の276年に正式に設置され、宋代(960-1279年)に最盛期を迎えたとのことです。

〉

中国の最高学府であり、儒学教育だけでなく、天文学、数学、医学、工学などの実学も扱ったそうなので、科学技術アカデミーの範疇とします。また、司天監や工部などとの連携による「知識・技術の集積場」という性格も強かったようです。

〉

宋代は中国の科学技術が飛躍的に進展した時代で、「中国のルネサンス」とも呼ばれるようです。また、中世中国で人口が最も多かった時期に相当するそうです。国子監やその関連機関(司天監や工部など)では、天文観測、暦法改良、数学、医学、印刷技術、火薬、羅針盤などの研究・実用化が推進されたとのこと。

〉

天文学と暦法は宋代に革新されたようです。精密な天文観測が行われ、暦法が改良されて授時暦の原型が生れたそうです。また、蘇頌(Su Song、1020–1101)は1092年に世界初の天文時計塔「水運儀象台」を設計したとのこと。これは機械工学と天文学の融合の傑作とされ、20世紀には再構築されたようです。

〉

数学については、秦九韶(Qin Jiushao、1202-1261)や楊輝(Yang Hui)らにより代数学や幾何学が研究され、『数書九章』などが著されたそうです。方程式や算法の進化が図られ、ヨーロッパで19世紀に発表された方法がそこには含まれているようです。

〉

宋代は「四大発明」(羅針盤、火薬、印刷術、製紙術)の実用化が進んだ時期と言われています。国子監や工部はこれらの技術の標準化や応用を支援したようです。活版印刷(畢昇(Bi Sheng、972–1051)の陶製活字)は、知識の普及に革命をもたらしたとのこと。また、 学術だけでなく、灌漑、橋梁建設、兵器開発など実社会への応用が重視されるとともに、官僚や技術者の養成も行ったとされます。沈括(Shen Kuo、1031–1095)は 『夢渓筆談』を著し、地質学、気象学、数学、工学など幅広い分野の記録を残したそうです。これらの科学技術は、元代を通じてイスラム世界や東アジアに伝播したといわれます。

〉

国子監では、天文学、数学、工学、医学が相互に連携し、理論と実践が結びつくという多分野の統合が特徴的だったようです。また、宋王朝の経済力と中央集権体制が政府支援を生み、科学技術の研究を支えたようです。さらに、印刷技術により科学書や技術書が広く共有されたということです。

〉

理論よりも実用技術(火薬、印刷、羅針盤)に重点を置いたためか、残念なことに、科学的方法論の体系化(近代科学の萌芽)は弱かったようで、イスラム世界のような哲学的理論化は控えめだったとのこと。ですが、後のヨーロッパやイスラム世界にも影響を与えグローバルな科学史で重要な役割を果たしたとされます。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

-----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第四回目は中国の開封(北宋)や杭州(南宋)を中心とした国子監(Guozijian)です。

〉

漢代に起源を持ちますが、西晋武帝(上図)の276年に正式に設置され、宋代(960-1279年)に最盛期を迎えたとのことです。

〉

中国の最高学府であり、儒学教育だけでなく、天文学、数学、医学、工学などの実学も扱ったそうなので、科学技術アカデミーの範疇とします。また、司天監や工部などとの連携による「知識・技術の集積場」という性格も強かったようです。

〉

宋代は中国の科学技術が飛躍的に進展した時代で、「中国のルネサンス」とも呼ばれるようです。また、中世中国で人口が最も多かった時期に相当するそうです。国子監やその関連機関(司天監や工部など)では、天文観測、暦法改良、数学、医学、印刷技術、火薬、羅針盤などの研究・実用化が推進されたとのこと。

〉

天文学と暦法は宋代に革新されたようです。精密な天文観測が行われ、暦法が改良されて授時暦の原型が生れたそうです。また、蘇頌(Su Song、1020–1101)は1092年に世界初の天文時計塔「水運儀象台」を設計したとのこと。これは機械工学と天文学の融合の傑作とされ、20世紀には再構築されたようです。

〉

数学については、秦九韶(Qin Jiushao、1202-1261)や楊輝(Yang Hui)らにより代数学や幾何学が研究され、『数書九章』などが著されたそうです。方程式や算法の進化が図られ、ヨーロッパで19世紀に発表された方法がそこには含まれているようです。

〉

宋代は「四大発明」(羅針盤、火薬、印刷術、製紙術)の実用化が進んだ時期と言われています。国子監や工部はこれらの技術の標準化や応用を支援したようです。活版印刷(畢昇(Bi Sheng、972–1051)の陶製活字)は、知識の普及に革命をもたらしたとのこと。また、 学術だけでなく、灌漑、橋梁建設、兵器開発など実社会への応用が重視されるとともに、官僚や技術者の養成も行ったとされます。沈括(Shen Kuo、1031–1095)は 『夢渓筆談』を著し、地質学、気象学、数学、工学など幅広い分野の記録を残したそうです。これらの科学技術は、元代を通じてイスラム世界や東アジアに伝播したといわれます。

〉

国子監では、天文学、数学、工学、医学が相互に連携し、理論と実践が結びつくという多分野の統合が特徴的だったようです。また、宋王朝の経済力と中央集権体制が政府支援を生み、科学技術の研究を支えたようです。さらに、印刷技術により科学書や技術書が広く共有されたということです。

〉

理論よりも実用技術(火薬、印刷、羅針盤)に重点を置いたためか、残念なことに、科学的方法論の体系化(近代科学の萌芽)は弱かったようで、イスラム世界のような哲学的理論化は控えめだったとのこと。ですが、後のヨーロッパやイスラム世界にも影響を与えグローバルな科学史で重要な役割を果たしたとされます。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

2025年05月13日

「教えない」育成

↑ ビジャレアルCFのホームスタジアム。こちらから転載させて頂きました。

-----

-----

〉

驚きを覚えました。

〉

と同時に、「しまったなあ」と感じました。このことにもっと早く気づいていればと後悔が生じました。

〉

スペインのビジャレアル(Villarreal CF)というプロサッカーチームの育成方法の特色を取り上げたテレビ東京の番組「FOOT×BRAIN+」という番組を見ての感想です(本投稿最下部に当該YouTubeを引用しています)。優れた選手を輩出することで高い評価を得ているビジャレアルの育成システムの特色が取り上げられていました。そこに日本人女性が関与しているというのも驚きの一端ではありましたが、、。

〉

私はサッカーの専門家ではないのですが、サッカーの選手育成手法には以前から興味を持っていました。大学で学生を指導する際にも「よかれ」と私が考える手法は取り入れさせて頂いていました。もちろん、創造性を誘う指導を心掛けたつもりです。

〉

ですが、上記の番組で取り上げられた方針は採用しませんでしたし、そもそも、気付いていませんでした。

〉

「教えた瞬間に相手は思考を停止する」というのです。

〉

私は、これまでずっと、教えられた側が「教えられたことから思考を展開する」に決まっていると考えていましたので、「そうではない」とダメ出しされた気分になりました。

〉

もちろん、育成年代のサッカー少年やサッカー少女と、20代の大学生・大学院生では環境も目標も異なるので、画一的な発想は厳禁です。サッカーの場合は自分で考えたことを試す機会が比較的頻繁に比較的短期間のうちに訪れますが、大学生・大学院生のすべてがその環境を得ているわけではありません。また、サッカーの場合には比較的若い時から「世界」を目指すエリート環境が与えられ、選手寿命も短いために目標設定を早くから求められます。これに対して、大学生・大学院生の目標設定は長期的です。

〉

ただし、大学生・大学院生にも、教える側が「これは基本中の基本」と考える内容があります。それを「思考停止でもよいからなるべく短期間で詰め込む」方針で多くの場合に教育が行われます。「教えられたことから思考を展開する」に決まっているという前提に立つ方針です。

〉

これは、しかしながら、多くの場合には「思考の展開の先は枝葉末節」に陥りやすいきらいがあるように思われます。

〉

対して、「基本中の基本についても教えないで考えさせる」とする教育はどうでしょうか?基本知識獲得の能率が非常に低くなると思われます。教えられないから基本で迷いに迷うからです。ですが、思考を展開する対象は太い幹となるはずです。いわゆる「大物」に育つ可能性が生まれます。

〉

ただし、守株待兎になるリスクは限りなく高まると思われますので、すべての若者に適用すべきかどうかはかなり怪しいと考えられます。それでも、教育の目的によってはこの手法の有効性が発現される場面があるのではないか、などと考えています。

〉〉〉〉

-----

〉

驚きを覚えました。

〉

と同時に、「しまったなあ」と感じました。このことにもっと早く気づいていればと後悔が生じました。

〉

スペインのビジャレアル(Villarreal CF)というプロサッカーチームの育成方法の特色を取り上げたテレビ東京の番組「FOOT×BRAIN+」という番組を見ての感想です(本投稿最下部に当該YouTubeを引用しています)。優れた選手を輩出することで高い評価を得ているビジャレアルの育成システムの特色が取り上げられていました。そこに日本人女性が関与しているというのも驚きの一端ではありましたが、、。

〉

私はサッカーの専門家ではないのですが、サッカーの選手育成手法には以前から興味を持っていました。大学で学生を指導する際にも「よかれ」と私が考える手法は取り入れさせて頂いていました。もちろん、創造性を誘う指導を心掛けたつもりです。

〉

ですが、上記の番組で取り上げられた方針は採用しませんでしたし、そもそも、気付いていませんでした。

〉

「教えた瞬間に相手は思考を停止する」というのです。

〉

私は、これまでずっと、教えられた側が「教えられたことから思考を展開する」に決まっていると考えていましたので、「そうではない」とダメ出しされた気分になりました。

〉

もちろん、育成年代のサッカー少年やサッカー少女と、20代の大学生・大学院生では環境も目標も異なるので、画一的な発想は厳禁です。サッカーの場合は自分で考えたことを試す機会が比較的頻繁に比較的短期間のうちに訪れますが、大学生・大学院生のすべてがその環境を得ているわけではありません。また、サッカーの場合には比較的若い時から「世界」を目指すエリート環境が与えられ、選手寿命も短いために目標設定を早くから求められます。これに対して、大学生・大学院生の目標設定は長期的です。

〉

ただし、大学生・大学院生にも、教える側が「これは基本中の基本」と考える内容があります。それを「思考停止でもよいからなるべく短期間で詰め込む」方針で多くの場合に教育が行われます。「教えられたことから思考を展開する」に決まっているという前提に立つ方針です。

〉

これは、しかしながら、多くの場合には「思考の展開の先は枝葉末節」に陥りやすいきらいがあるように思われます。

〉

対して、「基本中の基本についても教えないで考えさせる」とする教育はどうでしょうか?基本知識獲得の能率が非常に低くなると思われます。教えられないから基本で迷いに迷うからです。ですが、思考を展開する対象は太い幹となるはずです。いわゆる「大物」に育つ可能性が生まれます。

〉

ただし、守株待兎になるリスクは限りなく高まると思われますので、すべての若者に適用すべきかどうかはかなり怪しいと考えられます。それでも、教育の目的によってはこの手法の有効性が発現される場面があるのではないか、などと考えています。

〉〉〉〉

2025年05月12日

世界の科学技術アカデミー 03 グンデシャープール大学(ペルシャ)

↑ グンデシャーブールの廃墟。こちらから転載させて頂きました。

↑ 1960年代のグンデシャーブール大学で副学長に選出されたTal'at Bassari(طلعت بصاري) 博士(1923-2020)。こちらから転載させて頂きました。

----

----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第三回目は現在のイランの南西部フージスタン州(استان خوزستان、Khuzestan province)にあったグンデシャープール大学(فرهنگستان گندیشاپور, Academy of Gondishapur)です。紀元3世紀から8世紀頃まで続いた大学です。

〉

グンデシャープール大学は、ササン朝ペルシア時代(3世紀)に設立された学術センターで、医学、哲学、数学、科学、技術、天文学などの分野で世界的に知られていたそうです。イスラム黄金時代(8世紀以降)にもその影響力を維持し、ヨーロッパやイスラム世界の学術に大きな影響を与えたとのことです。

〉

特に、医学の先進性は秀でていたようで、紀元6世紀と紀元7世紀には世界で最も重要な医療センターを形成していたとのこと。世界初の体系的な病院システムを確立し、臨床教育や実践的な医療訓練を行ったようです。このシステムモデルは後のイスラム世界やヨーロッパの病院制度に影響を与えたとのことです。

〉

また、ビザンチン帝国(東ローマ帝国)の皇帝によって閉鎖されたアテネなどのアカデミアから多くの学者がグンデシャープール大学に移り、学問の中心として栄えたようです。 結果、ペルシア人だけでなく、ネストリウス派キリスト教徒やインド人など多様な学者が集まり、知識の交流が盛んにおこなわれたとのこと。

〉

上記のような国際性から、 ギリシャ、ペルシア、インド、シリアの知識を統合され、翻訳運動を通じてアリストテレスやヒポクラテスの著作が保存されるとともに発展につながったようです。

〉

紀元7世紀にササン朝ペルシアが滅ぼされ、 イスラム帝国のウマイヤ朝からアッバース朝に移った時代には、グンデシャープール大学の知識が(先にご案内した)バグダッドの「知恵の館」に引き継がれたそうです。それがイスラム黄金時代の学術的繁栄の基盤となったとのこと。

〉

グンデシャープール大学は、現代の病院や大学の原型とも言える施設と位置付けられ、イラン史上最も影響力のある学術機関の一つとされているようです。

〉

なお、グンデシャープール大学の遺産は、1955年にアフヴァーズ市(اهواز、Ahvaz)の近くにグンデシャープール大学とその姉妹校であるグンデシャープール医科大学が設立されたことで記念されたそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第三回目は現在のイランの南西部フージスタン州(استان خوزستان、Khuzestan province)にあったグンデシャープール大学(فرهنگستان گندیشاپور, Academy of Gondishapur)です。紀元3世紀から8世紀頃まで続いた大学です。

〉

グンデシャープール大学は、ササン朝ペルシア時代(3世紀)に設立された学術センターで、医学、哲学、数学、科学、技術、天文学などの分野で世界的に知られていたそうです。イスラム黄金時代(8世紀以降)にもその影響力を維持し、ヨーロッパやイスラム世界の学術に大きな影響を与えたとのことです。

〉

特に、医学の先進性は秀でていたようで、紀元6世紀と紀元7世紀には世界で最も重要な医療センターを形成していたとのこと。世界初の体系的な病院システムを確立し、臨床教育や実践的な医療訓練を行ったようです。このシステムモデルは後のイスラム世界やヨーロッパの病院制度に影響を与えたとのことです。

〉

また、ビザンチン帝国(東ローマ帝国)の皇帝によって閉鎖されたアテネなどのアカデミアから多くの学者がグンデシャープール大学に移り、学問の中心として栄えたようです。 結果、ペルシア人だけでなく、ネストリウス派キリスト教徒やインド人など多様な学者が集まり、知識の交流が盛んにおこなわれたとのこと。

〉

上記のような国際性から、 ギリシャ、ペルシア、インド、シリアの知識を統合され、翻訳運動を通じてアリストテレスやヒポクラテスの著作が保存されるとともに発展につながったようです。

〉

紀元7世紀にササン朝ペルシアが滅ぼされ、 イスラム帝国のウマイヤ朝からアッバース朝に移った時代には、グンデシャープール大学の知識が(先にご案内した)バグダッドの「知恵の館」に引き継がれたそうです。それがイスラム黄金時代の学術的繁栄の基盤となったとのこと。

〉

グンデシャープール大学は、現代の病院や大学の原型とも言える施設と位置付けられ、イラン史上最も影響力のある学術機関の一つとされているようです。

〉

なお、グンデシャープール大学の遺産は、1955年にアフヴァーズ市(اهواز、Ahvaz)の近くにグンデシャープール大学とその姉妹校であるグンデシャープール医科大学が設立されたことで記念されたそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

2025年05月10日

世界の科学技術アカデミー 02 タキシラ大学(ガンダーラ)

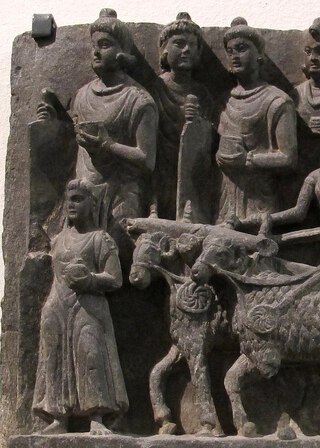

↑ 長方形パレットを持つ学生たち。こちらから転載させて頂きました。

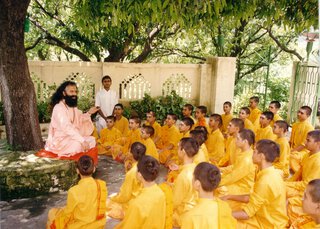

↑ インドの伝統的教育システムGulukula。こちらから転載させて頂きました。

----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介しています。第二回目は現在のパキスタンのパンジャブ州(Punjab, Pakistan)にあった タキシラ大学(University of ancient Taxila/Takshashila)です。 紀元前6世紀から紀元5世紀まで続いた大学です。

〉

タキシラは現在のイスラマバードの西方10㎞にあります。この大学はタキシラ僧院とも呼ばれる施設で、当初はヴェーダ(梵: वेद、Veda)を教えるセンターとして設立され、後に仏教の僧院となりました。

〉

タキシラ大学出身者が釈迦の弟子にいて、釈迦はその影響を受けたという説もあるようです。

〉

ヴェーダとは「知識」を表し、紀元前1000年頃から紀元前500年頃にかけてインドで編纂された一連の宗教文書の総称とのことだそうです。宗教文書と言いますが、タキシラ大学では医学(アーユルヴェーダ)、天文学、数学、工学、軍事学などが教授されたとのことで、ここでは科学技術アカデミーの範疇とします。

〉

教育システムは現在の大学とは異なり、インドの伝統的なグルルカ形式が採用されていました。指導者と学生は同居に近い形で生活するもので、日本の仏教教育システムもこの形でしょうか?

〉

タキシラ大学と関係の深い医学者チャラカ(Charaka)は、古代インドで発展した医学と生活様式の体系であるアーユルヴェーダの主要な貢献者の一人とのことです。『チャラカ・サンヒター(Charaka Samhita)』という医学論文を編纂した医師として知られていますが、この著作は2千年間の基本となり、アラビア語やラテン語に翻訳されたそうです。

〉

外科医スシュルタ(Sushruta)もタキシラ大学に関連する人物で、「外科手術の父」と呼ばれています。その編纂書『スシュルタ・サンヒター(Sushruta Samhita )』は、外科手術や解剖学の先駆的テキストとされています。

〉

タキシラ大学にはペルシア、ギリシャ、中央アジアからの学生も集まり、国際的な学術交流の場だったようです。その評価は、 医学と実践的科学の中心地として特に重要で、インドの科学技術の基礎を築いたとされています。

〉

残念なことに、5世紀のフン族侵攻などで衰退してしまったそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。

〉〉〉〉

2025年05月08日

アイザック・ニュートン 06 学校教育と田園が生んだ天才

↑ 1672年にニュートンが王立協会に寄贈した反射望遠鏡(レプリカ)。こちらから転載させて頂きました。

↑ トリニティカレッジのグレートコート。ニュートンの研究室はこの中庭に面していたといわれます。こちらから転載させて頂きました。

-----

〉

1667年4月ニュートンはトリニティカレッジに戻ります。

〉

宗教上の問題(トリニティカレッジなのに反三位一体が持論)に悩みながらも1668年に修士号を取得します。翌年、「ルーカス数学教授職」に就任(26歳)。バロー教授は自らの地位をニュートンに譲る形となりましたが、同教授は後の1672年にトリニティカレッジの学長に就任します。

〉

ニュートンはこのルーカス数学教授職の地位により、研究に専念できる時間とリソースを得たとのことです。トリニティカレッジの部屋(グレートコートの個室)で実験や執筆を行い、『プリンキピア(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy))』(1687年)の基礎を築いたそうです。

〉

授業の方は学生に不人気で、教室はいつも空席だらけで、講義を15分間で切り上げることもしばしばだったようです。なんということでしょう。教育の方はさっぱりで、まさに研究のみに集中していた教授人生だったと思われます。

〉

また、1704年に『光学(Opticks)』を出版します。原理だけでなく、近代的内容も含む名著となっています。

〉

〉

本シリーズの結論は以下の通り。

〉

ニュートンは裕福な貴族で自らの館にこもって研究をつづけた人では決してなかった。

〉

貧困ではなかったけれど複雑な家庭環境の生れ。教養のある祖母に育てられた幼少期と、母の英断により進学したグラマースクール(原則的に学費無料)。そこでの「学問の入口に立つため」のラテン語の習得。

〉

苦学生で始まったケンブリッジ大学での生活も、学術的自由の下に優れた図書館で先端文献を読み漁る日々。ペスト禍を避けるために帰郷した寒村での重要な着想。

〉

トリニティカレッジに戻った後は研究に専念できる大学環境の下、学問に邁進する生活。

〉

ニュートンはイングランドの教育システムとリンカーンシャーの田園が生んだ天才だったと言えるのではないでしょうか?

〉

本シリーズはこれで終了です。このシリーズの初回はこちらになります。

〉〉〉〉

2025年05月06日

アイザック・ニュートン 05 奇跡の年

↑ ウールスソープのニュートンの生家。こちらから転載させて頂きました。

↑ 少し遠めから。こちらにはリンゴの木も手前に写っています。こちらから転載させて頂きました。

-----

〉

1665年から1666年に掛けてロンドンで ペストが流行しました。この期間、ケンブリッジ大学は閉鎖され、ニュートンは故郷のウールスソープに一旦戻りました。1665年8月にニュートンが学士号を取得した直後の事でした。

〉

この2年間にニュートンは微積分、光学、万有引力の着想を得たそうです。「奇跡の年」と呼ばれる所以です。

〉

ニュートンがケンブリッジ大学入学のために故郷のウールスソープを離れたのが1661年で、18歳の時でした。その後に大学の図書館でラテン語の専門書を読み漁った4年間がありました。その直後にこれらの偉大な着想に至ったという訳です。

〉

また、トリニティカレッジは俊英が集まり互いに切磋琢磨する場所ですが、ニュートンが偉大な着想を得たのがそこではなかったのです。偉大な着想が生まれた場所が故郷の寒村だったというのにも興味深いものがあります。

〉

そういえば、20世紀のハイゼンベルク博士(Werner Karl Heisenberg)の行列力学の着想にも似たような経緯がありました。

〉

これらの事例は何を示唆しているのでしょうか?

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しいシリーズ投稿がアップされるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの最初はこちらになります。

〉〉〉〉

2025年05月05日

アイザック・ニュートン 04 大学生の頃

↑ ケンブリッジ大学トリニティカレッジ。こちらから転載させて頂きました。

↑ レン図書館。こちらから転載させて頂きました。

-----

〉

ニュートンはグランサムの自宅から100㎞離れたケンブリッジ大学(the University of Cambridge)に入学しました。叔父の勧めがあったと言われます。1661年、ニュートンは18歳でした。学問のキャンパスはトリニティカレッジ(Trinity College)でした。このカレッジは1546年に国王ヘンリー8世によって設立され、ニュートン入学時にはすでに100年以上の歴史を重ねていました。ケンブリッジ大学で最も大きく、財力のあるカレッジの一つでした。数学、哲学、神学で特に評価が高かったようです。

〉

トリニティカレッジにはレン図書館(Wren Library)があって、そこにはコペルニクス、ケプラー、ガリレオの著作や資料が蓄積されていました。ラテン語でしたが、入学時のニュートンはこれらの文献に当たるに十分な語学力を備えていたようです。

〉

当初はサブサイザー(Subsizar)とよばれる学生として入学し、1か月後にはサイザー(Sizar)となったとのこと。サイザーとは、講師の小間使いとして給仕などの使い走りをする見返りに、授業料や食費の援助を受ける学生身分なのだそうです。苦学生ではなかったかと思われます。彼は数学、物理学、哲学に強い関心を示し、独学でデカルト(René Descartes)、ガリレオ、ケプラーの著作を読み漁ったとのことです。

〉

私は、これらの文献を入手できる環境をニュートンが自力で持っていたと勘違いしていました。その勘違いのために、ニュートンを裕福な貴族と思い込んでいました。そうではなく、大学の図書館に宝物が置かれていて、ニュートンはそれを利用できる学生だったのです。

〉

1439年頃にグーテンベルク(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg)がヨーロッパで初めて活字による印刷を開発していました。これにより、文献は比較的広範に行き渡っていたという事情もあったようです。ラテン語ではありましたが、、。

〉

ただ、ニュートンは独学の天才として知られていて、自力で文献と向き合い真理を掴むタイプだったようです。教えられたことだけに知性を留める他力本願の学生では図書館の宝物も「猫に小判」となりかねません。

〉

また、1664年に奨学金を得るものの、ケンブリッジ大学の学生としての成績は突出したものではなかったようです。成績に関連する課題には関心が向かなかったのかもしれません。

〉

ただ、数学的思考については、ケンブリッジの「スーパービジョン」制度(個別指導)によりバロー教授(Isaac Barrow、数学と光学に業績)らから受けた直接指導が効果的だったようです。

〉

そして、1665年、ニュートンが22歳の時に「奇跡の年(Annus Mirabilis)」が訪れます。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しいシリーズ投稿がアップされるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの最初はこちらになります。

〉〉〉〉

2025年05月04日

世界の科学技術アカデミー 01 知恵の館(バグダッド)

↑ ハールーン・アッ=ラシードがカール大帝の派遣団と会う場面。こちらから転載させて頂きました。

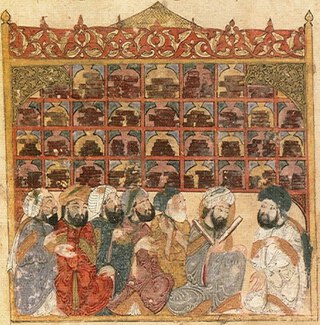

↑ アッバース朝の図書館。こちらから転載させて頂きました。

----

〉

このシリーズでは世界の様々な科学技術アカデミーを紹介してみたいと思います。第一回目はバグダッドにあった「知恵の館(بَيْتُ الْحِكْمَةِ)」です。

〉

ラテン語では「Bayt al-Hikma」、英語では「House of Wisdom」と表されるようです。私は、ギリシャ時代やヘレニズム時代の文化がエジプトのアレキサンドリアに蓄積され、それがイスラム世界に伝わり、さらにそれがルネッサンスにつながったということは知っていました。ですが、イスラム世界での具体的な内容までは知りませんでした。

〉

今回、GROKさんから教えて頂いたので、それを基にご案内してみたいと思います。

〉

知恵の館は、8世紀から13世紀にかけてアッバース朝の首都バグダッドに存在した学術機関でイスラム黄金時代の知的中心地として知られているそうです。

〉

ハールーン・アル・ラシード(هارون الرشيد Hārūn al-Rashīd、在位:786-809年)の時代に始まり、息子のマームーン(أبو العباس عبد اﷲ المأمون ابن هارون الرشيد Abū al-ʿAbbās ʿAbd Allāh Al-Mā'mūn ibn Hārūn ar-Rashīd、在位:813-833年)の治世下で最盛期を迎えたとのこと。 ギリシャ、ペルシア、インドなどの古典文献をアラビア語に翻訳し、知識の集積と研究を促進することを目的としていたようです。残念なことに、 1258年のモンゴルによるバグダッド侵攻で破壊され、終焉を迎えたそうです。

〉

プラトン、アリストテレス、ヒポクラテス、ガレノス、ユークリッドなどの作品が翻訳され、ギリシャ哲学、数学、医学、天文学が重点的に研究されたとのこと。

〉

学者たちが集まり、数学(代数学の基礎)、天文学(星表の作成)、医学、哲学、化学などの分野で独自の研究を行ったとされます。

〉

図書館として機能し、膨大な蔵書を有し、写本の収集・保存が行われたとのこと。

〉

イスラム教徒だけでなく、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒など多様な背景の学者が参加するなど多様な国際性に富んでいたようです。

〉

著名な学者としては、アル・フワーリズミー(الخوارزمي、 al-Khuwārizmī)が挙げられます。数学と天文学で著名な業績を残しました。代数学の父と呼ばれ、名前が「アルゴリズム」の語源となっています。

〉

また、フナイン・イブン・イスハーク(أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي; ’Abū Zayd Ḥunayn ibn ’Isḥāq al-‘Ibādī)は翻訳家および医学者として活躍し、『ガレノス医学入門』を著すとともに眼科学分野に業績を残したとされます。

〉

アル・キンディー(أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي; Abū-Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī,)は哲学者で、イスラム哲学の基礎を築いた人物だそうです。数学に暗号論を初めて導入した人としても有名だそうです。

〉

知恵の館は、ヨーロッパのルネサンスや中世の学術復興に間接的に影響を与えるとともに、イスラム世界の科学的・哲学的知識を保存・発展させて後の世代に伝え、さらには多文化交流の場として異なる文明の知識を融合させた、そのような役割を果たしたのだそうです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。

〉〉〉〉

2025年05月03日

アイザック・ニュートン 03 青春期

↑ グランサムのグラマースクールの旧校舎。こちらから転載させて頂きました。

↑ 現在の校舎。こちらから転載させて頂きました。

-----

〉

ニュートンは地元のグラマースクール(※)に通い始めます。グランサムのキングス・スクール(The King's School)です。1329年まで遡る歴史を誇る男子校ですが、20世紀以前の総生徒数は数十人だったようです。ニュートンも旧校舎の方で学んだと思われます。

※)地域の教会や慈善家によって設立・運営され、比較的幅広い層(中産階級や地元の自由民の息子)が通ったとされます。学費は基本的に無料だったようです。

〉

母親のハンナはニュートンを農場経営者に育てようと考えていたようですが、彼の学問的才能を認めてグラマースクールに通わせたようです。後世の我々は母親ハンナの英断に感謝しなくてはならないようです。

〉

11歳から18歳までの教育を司っていたこの学校は、古典教育に重点を置く典型的なグラマースクールで、ラテン語とギリシャ語がカリキュラムの中心だったようです。ニュートンは数学にも興味を示したようですが、第一優先はこれらの語学教育とのことです。語学は「学問への入口」という位置づけだったようです。

〉

ニュートンは後に偉大な科学業績を残すのですが、それはドイツ人のケプラーやイタリア人のガリレオの業績の上に積み上げられたものです。ニュートンの語学力は先人の文献を読み解く際に役立ちました。また、ニュートン自身の著作も当時の科学の国際言語だったラテン語で記されています(一部の著作は英語)。

〉

ニュートンはグラマースクールを卒業する時点でラテン語の読み書きと会話に十分な能力を持っていたとのことです。

〉

そして、ニュートンはケンブリッジ大学に進学します。母親のハンナによる経済的支援があったようです。

〉

このシリーズはこちらに続きます(新しいシリーズ投稿がアップされるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの最初はこちらになります。

〉〉〉〉